面對從校園到職場的人生轉折,有調查顯示,超過6成大學生在畢業前後都經歷了嚴重的畢業焦慮。這種焦慮症狀並非個案,而是慢慢變成了普遍的社會現象。本篇文章將會深入探討這些焦慮的成因、負面影響,並提供實用的緩解策略,希望能幫助即將畢業或正經歷覓職期的年輕人。

畢業焦慮的成因有哪些?

在畢業季期間,許多學生內心充滿不安與恐懼。這種畢業焦慮並非無中生有,而是由多種因素交織形成的心理狀態。了解這些焦慮來源,是解決問題的第一步。

當我們走在就業博覽會上,看著周圍信心滿滿的同學,不自覺地開始比較自己與他人的差距。「我準備得夠充分嗎?」「為什麼別人看起來都知道自己要什麼?」這些疑問不斷盤旋在心頭,成為畢業焦慮的重要來源。

成因(一)社會期待與「畢業即失業」的壓力

當親友不斷詢問「畢業後有什麼計劃」、「找到工作了嗎」,原本善意的關心往往變成無形壓力。這種壓力與社會對「畢業即失業」的焦慮連結,讓許多學生陷入必須立刻找到工作的緊迫感中。

• 家庭期望:父母繳了四年學費後對子女的職涯期待

• 同儕壓力:朋友間互相詢問就業情況造成的比較心態

• 社會標準:「好學校畢業就該有好工作」的刻板印象

• 時間壓力:「六月畢業,七月就該入職」的時程焦慮

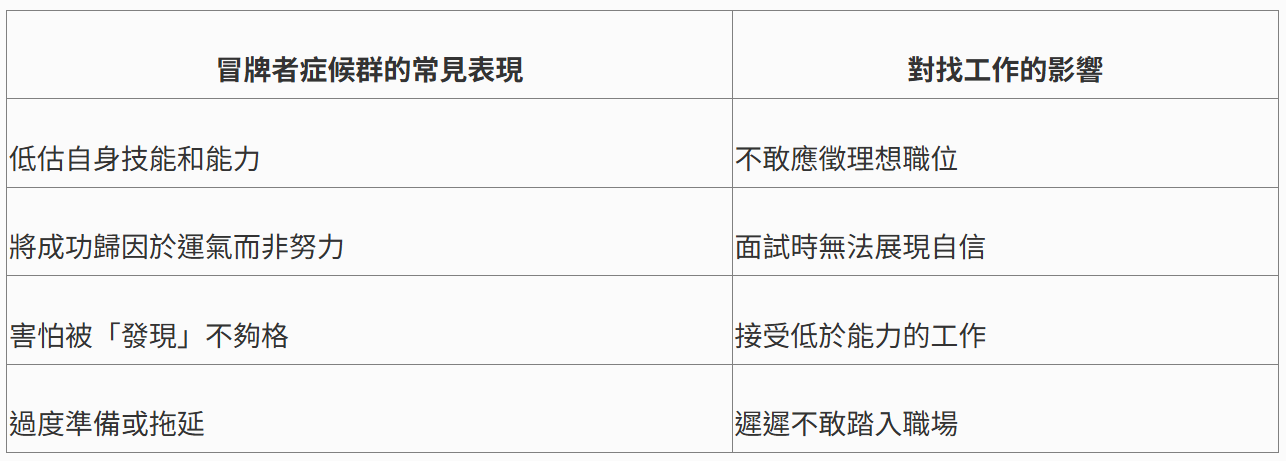

成因(二):冒牌者症候群與自我否定

冒牌者症候群(Impostor Syndrome)是許多畢業生的隱形枷鎖,指的是即使擁有客觀成就,仍無法內化這些成功,反而認為自己是「冒牌貨」,擔心終將被揭穿的心理狀態。

在求職焦慮中,冒牌者症候群表現為:「即使拿到了這份工作,我也做不好」、「我的能力根本不足以勝任」、「我的成績單好看,但實際能力不足」等自我質疑。

成因(三):學用落差與職涯方向不明

「我讀了四年,到底學到什麼可以用在工作上?」這是許多畢業生共同的疑惑。當我們對職場一無所知,卻必須做出關乎未來的決定時,找工作焦慮便油然而生。

• 專業知識與實務需求脫節

• 對職場文化與運作方式缺乏了解

• 無法清楚看見所學如何轉化為職場價值

• 僅能以薪資高低作為職業選擇的判斷標準

畢業焦慮有什麼負面影響?

畢業焦慮不僅影響心理狀態,更可能導致錯誤的職涯決策,形成長期的負面循環。了解這些影響有助於我們提前預防並採取應對措施。

面對未知的恐懼若不加以處理,很容易使我們陷入短視決策的陷阱。為了快速擺脫焦慮,我們可能倉促接受不適合的工作機會,忽略長遠發展和個人興趣的重要性。

影響(一)負面循環的形成機制

求職焦慮往往以微妙的方式形成惡性循環。這種循環始於外在關心,卻因無法適當回應而轉為內在壓力。

• 無處宣洩的壓抑:對親友的好意關心無法抱怨,只能將壓力轉向自己

• 自我否定循環:覺得自己不夠好 → 更加焦慮 → 感覺更不足

• 災難性思考:想像最壞結果(找不到工作會怎樣)

影響(二)做出危險的短視決策

在畢業焦慮的驅使下,許多人會做出短期內緩解焦慮但長期有害的決定。這些決定可能看似解決了當下問題,卻為未來埋下更大的隱患。

當我們為了逃避焦慮而倉促選擇工作時,很可能投入不喜歡的職業。隨著時間推移,為了調和認知失調,我們開始說服自己「習慣就好」、「工作本來就是這樣」,直到某天醒來,發現自己對生活充滿怨嘆與無力感,後悔浪費寶貴時光。

影響(三)尋求外在認可的陷阱

畢業生在求職過程中最容易陷入的誤區之一,是過度追求外在認可而忽視內在需求。當我們不確定自己想要什麼,就容易將決定權交給他人。

• 過度在意他人看法:「這份工作在別人眼中是否有價值」

• 迎合社會趨勢:選擇「熱門行業」而非興趣所在

• 以薪資為唯一指標:忽略工作環境、成長空間等重要因素

• 犧牲自我:為符合他人期待而壓抑真實需求

3 個有效緩解求職焦慮的方法

面對畢業焦慮,我們並非毫無辦法。透過有意識地提升控制感,我們可以逐步建立對未來的信心,降低不確定性帶來的恐懼。

焦慮本身並非問題,它是我們面對未知的自然反應。真正的問題在於我們如何看待並應對這種焦慮。將焦慮視為成長過程的一部分,而非個人缺陷的表現,是克服畢業焦慮的第一步。

(一)提升對職場的認識

恐懼大多來自於未知。要知道經歷了16年的學生階段,年輕人對職場其實是一無所知的,這層隔閡勢必會讓他們感到還怕;了解更多關於工作世界的知識,未知的恐懼自然減輕。

• 搜集行業資訊:閱讀相關行業報告、職業介紹、職場趨勢

• 參加職涯講座:聆聽專業人士分享實際工作經驗

• 職業資訊平台:利用網路平台了解公司文化

• 參與實習或工讀:體驗真實工作環境與任務

• 與學長姐交流:與從事目標行業的學長姐交流

透過收集職場相關信息與真實的職場體驗,我們能夠拆解「職場」這個抽象概念,將其轉化為具體可理解的日常活動。當我們知道自己面對的是什麼,焦慮自然會減輕。

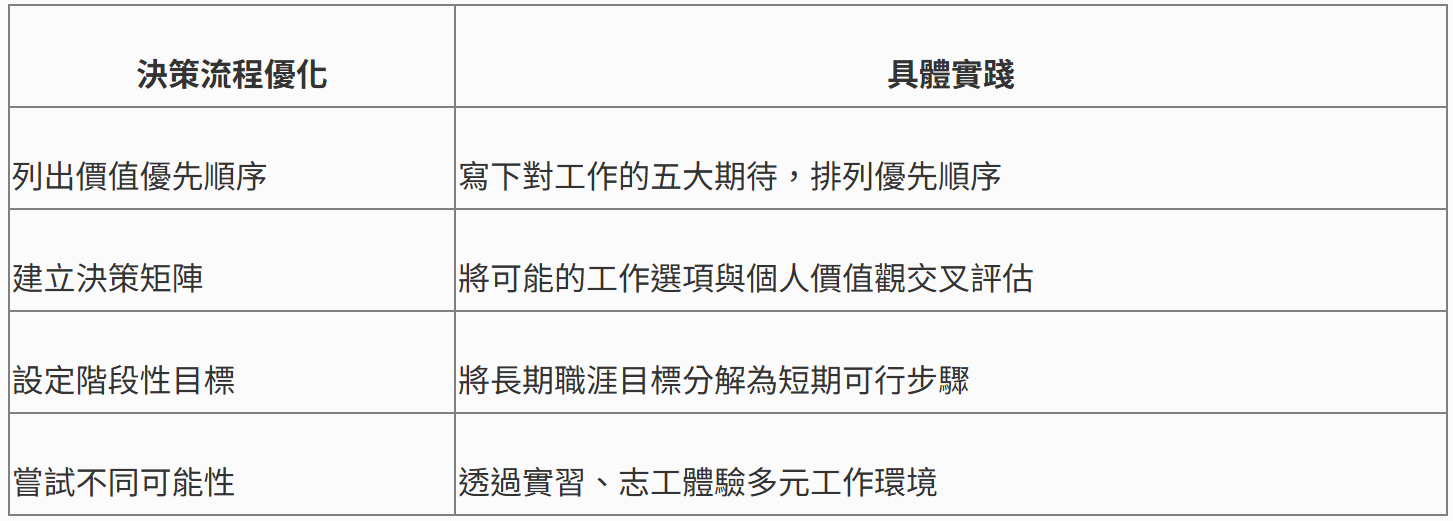

(二)梳理自我決策流程

決定控制涉及我們對自身選擇的掌握感。通過擴展視野,了解多元選項,我們能夠做出更加自主且踏實的決定。

當我們認識到選擇並非一次性、不可逆的決定,而是可以調整的連續過程,心理壓力自然會減輕。職涯是馬拉松,不是短跑,我們有時間探索和修正。

(三)接納焦慮,建立自信

面對冒牌者症候群,首先要認識到這是一種普遍現象。許多成功人士都曾經或正在經歷類似感受,如《哈利波特》知名演員艾瑪華森,甚至傳說愛因斯坦都有出現類似症狀。想要克服冒牌者症候群,可以試著從以下幾個心法著手:

• 練習自我肯定:記錄自己的成就與優勢

• 接納不完美:了解每個人都在學習成長的過程中

• 停止比較:專注自己的進步而非與他人對比

• 尋求反饋:從可信任的人那裡獲取客觀評價

當我們學會接納焦慮作為成長過程中的自然反應,就能夠在不否定自己的前提下,逐步建立職場自信。

結語:擁抱不確定性,看見更多可能

畢業焦慮源於未知,但未知也意味著無限可能。當我們還不完全了解自己時,正是探索與發現的最佳時機。

面對畢業與求職,我們需要的不是盲目自信,而是基於真實了解的自我接納與成長。透過提升認知控制、決定控制與訊息控制,我們能夠逐步減輕焦慮,做出更加明智的職涯選擇。

記住,你現在所做的不僅是找工作,更是探索自己與世界的連結方式。這個過程可能充滿挑戰,但也蘊含著發現真實自我的寶貴機會。畢業不是終點,而是另一段精彩旅程的開始。

本文為Yourator授權轉載[原文出處]